Día de Muertos: Boris Karloff en Motocicleta, y otras truculencias del Cine de Terror Adolescente

Por Pedro Paunero

La posguerra quedaba atrás, los años cincuenta amanecían con estrépito juvenil, rockolas, rock and roll, autos convertibles, televisión, y cine. Un tipo de cine barato, sin pretensiones artísticas, rápido, y dirigido a los adolescentes, para arrebatárselos a la pantalla chica, que causaba estragos en la industria. Hollywood, por primera vez, pensaba en la juventud. Un tipo de juventud nueva, desencantada, que deseaba evadirse de un tipo de amenaza naciente: la bomba atómica, la pesadilla por excelencia de la Guerra fría.

El cine volteó atrás. Específicamente a los temas que, durante la década de los treintas, la Universal había explotado con notable éxito, con sus tramas sobrenaturales, repletas de vampiros, momias, hombres lobo y una atmósfera gótica, inspirada en el expresionismo alemán, y el monstruo de Frankenstein. Pero ya no se podía venderles tan fácilmente a los adolescentes todo lo que tuviera tufo a sobrenatural. La ciencia ficción llegó en auxilio. Y surgieron las “películas atómicas”, en las cuales el temor a la radiación creó una nueva estirpe de monstruos, mutantes, insectos agigantados, extraterrestres que advertían de dicha amenaza e invasiones alienígenas. Pero los viejos monstruos se sacudieron el polvo, regresaron, mutados también, en historias en las cuales lo sobrenatural ya no tenía cabida, sino la ciencia. O como se entiende a la ciencia en el cine, por supuesto. Unos años después, en la vieja Europa, en Inglaterra para ser precisos, lo sobrenatural cargó con nuevos bríos, bajo una estética decadentista, de presupuestos estrechos, pero con sofisticación y, por encima de todo, con toques eróticos que, sobre todo en las productoras Hammer y Amicus, por mencionar dos de las más importantes, enseñaron que los monstruos originales eran inmortales, como bien rezaba la leyenda.

En este listado hablaremos de una serie de filmes que se encuentran situados entre los que produjera la Universal, con los monstruos clásicos, y el descubrimiento de una veta dorada -la juventud-, como espectador específico: el cine de terror adolescente. Los monstruos son los mismos, pero su origen ya no se encontraba en los Cárpatos, sino, probablemente, en la casa del vecino de un barrio de clase media de Los Ángeles, trayéndolos no sólo a lugares conocidos, familiares –son los abuelos pobres, los inmediatos antecedentes, de la “Halloween” de John Carpenter-, sino introduciendo un elemento amenazador, y mortal, a esta clase de entornos.

“Yo fui un hombre lobo adolescente”

(I Was a Teenage Werewolf, Gene Fowler Jr. 1957)

Se trata de la película más taquillera de American International Pictures (AIP), la productora de James H. Nicholson y Samuel Z. Arkoff, que le ofreciera el primer papel protagónico a Michael Landon, futuro padre de familia “pionero”, en la entrañable serie de televisión “Los pioneros” (aka. La casita en la pradera/La familia Ingalls; Little House on the Prairie), y ángel en plan deshace entuertos en “Camino al cielo” (Highway to Heaven). Rodada con apenas 150, 000 dólares, recuperó con creces su inversión, al recaudar dos millones de dólares en taquilla.

Narra la historia de Tony Rivers (Landon), un adolescente malhumorado –donde el “rebelde sin causa” del Nuevo Mundo se cruza con las leyendas de la Vieja Europa-, que no duda en caerle a golpes a quien sea, por cualquier pretexto, incluyendo a su novia, Arlene Logan (Yvonne Lime), quien es convencido de pedir ayuda profesional, y ponerse en manos de un psiquiatra, el Dr. Alfred Brandon (Whit Bissell), que ve en su padecimiento una oportunidad de probar una suerte de hipnoterapia experimental en él, considerándolo un mero “conejillo de indias”, para devolver a la humanidad a un estado salvaje, primitivo, y recomenzarlo todo, después que el mundo se destruya. Pero lo que Brandon obtiene es convertir al muchacho en hombre lobo, con las consecuencias obvias.

El argumento trataba de modernizar el horror clásico, sobrenatural, y las viejas leyendas, otorgándoles un trasfondo científico, por muy descabellado que fuera el asunto. La hipnosis, en este caso, despertaría los impulsos primarios del adolescente, volviéndolo una bestia, sometiéndolo a una regresión física a un estado primitivo. Es el mismo argumento que Ken Russell desarrollaría, mucho mejor, en “Estados alterados” (Altered States, 1980). “Yo fui un hombre lobo adolescente” es un título clave, en ese proceso mediante el cual Hollywood inventó a la juventud, y la moldeó de acuerdo a ciertos cánones, claramente estadunidenses, y el primero en llevar la frase “Yo fui un…”, para terminar en una serie de producciones baratas, dirigidas a la juventud que abarrotaba los autocinemas, y que de alguna manera se vio retratada en los problemas de estos personajes, acaso por ser ellos mismos alienados en paralelo a los monstruos de estas películas, es decir, seres incomprendidos en un mundo adulto del que no deseaban formar parte.

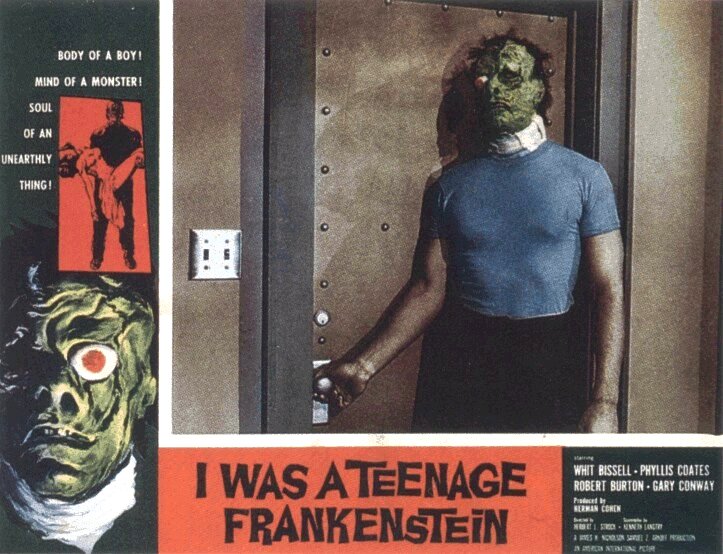

“El hijo de Frankenstein”

(aka. Yo fui un Frankenstein adolescente; I Was a Teenage Frankenstein, Herbert L. Strock, 1957)

El Profesor Frankenstein (Whit Bissell, otra vez en un excelente papel, como científico loco), descendiente del insigne barón que creara un monstruo con partes distintas de cadáveres, pretende demostrar su teoría de la “regeneración selectiva”, usando miembros de jóvenes, no de viejos –cuya tendencia es, siempre, hacia la muerte-, ante la burla de sus colegas, cuando un accidente automovilístico en el que iban varios jóvenes, –inmediato y muy oportuno, que el guion da sólo para una hora de metraje-, le pone enfrente la oportunidad de probarla.

Es auxiliado por su forzado colaborador, el Dr. Karlton (Robert Burton), un doctor en física, y su prometida, la enfermera Margaret (Phyllis Coates), que le ayuda en tareas de secretaría, antes de enterarse de las cosas en que está involucrado su amado científico, que no tiene empacho en deshacerse de los miembros inservibles, o sobrantes, arrojándolos a un pozo con caimanes. Frankenstein crea un ser juvenil, de cuerpo atlético, al que adiestra física y mentalmente, leyéndole libros y obligándolo a ejercitarse, casi perfecto, pero con un rostro monstruoso, que sólo le cambiará cuando “esté preparado para caminar entre la gente”; todo un pretexto para mostrarnos a uno de los peores maquillajes que monstruo de Frankenstein pueda tener en el cine.

Un día en que se han dejado abierta la puerta, el monstruo sale a la sala, se maravilla del lujo de la estancia, de la comodidad de un sofá, y de la delicadeza de una flor, antes de escapar a la calle. Espía a una hermosa rubia por la ventana, y cuando la muchacha se asusta y grita ante su presencia, la mata. La escena en el estacionamiento, con el convertible en el cual una pareja se encuentra besándose, cuando el monstruo busca un rostro para sí mismo, subraya sin ambages el tipo de público al que estaba dirigido. Pero como el rostro del chico puede ser reconocido, Frankenstein tiene la mejor de sus ideas, llevarlo a Inglaterra, en piezas –siempre lo ha considerado una mera máquina-, escondido en cajas de embalaje, y montarlo de nuevo, una vez instalados en el país.

Estamos ante una película irregular, de entre las que conforman la serie “Yo fui un…”, a medias interesante, y menos entretenida, a la que no salva siquiera la secuencia en color, supuestamente rodada en esta forma para resaltar el quemante fin de la criatura.

“La batalla de los monstruos”

(aka. Cómo hacer un monstruo; How to Make a Monster, Herbert L. Strock, 1957)

Nos encontramos en el taller de maquillaje de los estudios American International Studios, en los que Pete Dumond (Robert H. Harris), el maestro -y viejo- maquillador, da los últimos toques a su última creación: un hombre lobo adolescente, para la película del mismo título. Todo transcurre muy bien, y el actor, bajo el maquillaje, alaba el trabajo de Dumond. Pero no todo es miel sobre hojuelas; el maquillador sufrirá una decepción cuando le avisen que, ante el cambio de dueños de la productora, se prescindirá de su “arte”, por ser anticuado (“los monstruos están acabados”, le indican, pues la empresa piensa producir, en adelante, sólo películas de rock and roll y chicas bonitas, sirviendo para nada el hermoso discurso de Dumond, en el cual trata de hacerles notar el valor psicológico del cine de terror), obligándolo a convertir en auténticos monstruos a los actores Larry Drake, de “Yo fui un hombre lobo adolescente” (Gary Clarke), y Tony Mantel, de “El hijo de Frankenstein” (Gary Conway), durante el rodaje de "Teenage Werewolf meets the Teenage Frankenstein" (“La batalla de los monstruos”), valiéndose para ello de una masilla especial, capaz de controlar la mente y la voluntad, a través del maquillaje.

Película interesantísima en grado sumo, cine dentro de cine, autorreferencial, todo un ejercicio divertido de metacinematografía (de esos contados ejemplos en los que Hollywood se critica a sí mismo, como en -salvando las distancias-, “El ocaso de una vida” [Sunset Boulevard], de Billy Wilder), en la que nos paseamos por los estudios de la AIP, con los turistas curiosos, los actores o el proceso de dirección. Y, sobre todo, muy humana y conmovedora –por debajo de su superficie de película de terror, que no hace sino imitar a la Universal al reunir varios monstruos en una sola cinta, y explotar la idea, pero con cierto toque novedoso-, como cuando Dumond, tras ser notificado en persona de su despido, y rechazar la indemnización, expresa que “los monstruos son más humanos que los humanos”.

Aparte de lo citado, la cinta tiene la particularidad de mirar, como el dios Janos, en dos direcciones de tiempo, hacia la era de los monstruos clásicos (haciéndolos presentes), y la del cine que vendría poco después, o que ya estaba aconteciendo al momento de estrenarse. Porque no cabe duda que los nuevos dueños del estudio tenían razón, pues las pantallas del cine se inundaron de musicales y rock and roll, pero también de películas producidas para la temporada de verano, situadas en la playa (con los ídolos adolescentes Frankie Avalon y Annette Funicello, en los estelares, bajo la dirección de William Asher), y el subgénero de las “Beach Party Movies”, con sus entrañables monstruos marinos de hule, y sus argumentos más bien tontos. Se trata de esas cintas promocionadas con carteles en las que uno de esos seres lleva en brazos a una chica desmayada, con poca ropa.

“La sangre del vampiro”

(aka. La sangre de Drácula; Blood of Dracula, Herbert L. Strock, 1957)

Nancy Perkins (Sandra Harrison), viaja en el asiento trasero del auto de su padre cuando, súbitamente, se abalanza sobre el volante para detenerlo. Su padre (Thomas B. Henry), acaba de casarse en segundas nupcias con Doris (Jeanne Dean), tras enviudar, apenas unas semanas antes. Quiere impedir que la lleven al internado, el “Sherwood School for Girls”, dirigido por la Sra. Thorndyke (Mary Adams), institución que pasa por ser una escuela y no un correccional. Pero, apenas instalada, Nancy sufre acoso de las demás muchachas, que la asaltan en su cuarto, revisan sus pertenencias y juegan con la foto de su novio. El estoicismo con que se lo toma impacta en las demás internas. Terminará tomándole confianza a Miss Branding (Louise Lewis), su profesora de química quien, a través de la intercesión de una de su compañeras, Myra (Gail Ganley), que sólo quiere quedar bien con la profesora, le propone someterla a hipnosis –ayudándose para ello de un amuleto con una joya con forma de ojo de gato, en el centro, proveniente de los Cárpatos-, y probar su teoría sobre el poder que se oculta en cada ser humano.

Estamos ante una variación de las ideas del Dr. Brandon de “Yo fui un hombre lobo adolescente”, que se adelanta –a la vez-, a la idea central del personaje de “Hulk”, de los cómics. El resultado no puede ser otro que transformar a la muchacha en una vampira –con un maquillaje que recuerda al del personaje de Eddie Munster, que Butch Patrick interpretará siete años después-, como si dentro de cada ser humano yacieran, en potencia hombres lobos y vampiros.

“La sangre del vampiro” que, obviamente debió titularse “Yo fui una vampira adolescente”, resulta ser la transposición femenina de “Yo fui un hombre lobo adolescente”; los elementos básicos están aquí: una chica con una ira mal contenida, que es utilizada por un científico sin escrúpulos -en este caso una mujer que, como en los casos del Dr. Brandon y el profesor Frankenstein, se ve incomprendida por sus colegas, pero en un mundo masculino, una subtrama feminista apenas insinuada-, que hace emerger su monstruo interior. Ese “monstruo”, por supuesto, no podía ser sino la rebeldía, el estado natural de los adolescentes que, con causa o sin ella, caracteriza a esta etapa de la vida.

La menor de la trilogía de películas de “monstruos adolescentes”, no presenta a Drácula –que se menciona en su título original, en inglés, pero al que sí se alude en relación a la naturaleza de los misteriosos asesinatos, a saber, mordidas en el cuello-, por ningún lado, pero sí varias situaciones, que serán retomadas de manera más elaborada –incluyendo el número musical de alcoba, que las internas bailan con cojines, pero mucho menos sensual en “La sangre del vampiro”-, en la película mexicana “Hasta el viento tiene miedo” (1968), de Carlos Enrique Taboada.

“El despertar del troglodita”

(aka. Yo fui un cavernícola adolescente; Teenage Caveman, Roger Corman, 1958)

Aprovechando el impulso, el señor Roger Corman, amo de la Serie B, dirige esta película que no carece de profundidad, en la cual un “cavernícola adolescente” (Robert Vaughn, antes de un estelar en “Los siete magníficos”, de John Sturges), el hijo del líder de la tribu (Leslie Bradley), obedeciendo a sus juveniles impulsos, desafía la ley para aventurarse “más allá del río”, donde hay caza abundante (dinosaurios), y frutos pero, también, la “cosa que mata si te toca”.

El joven tiene muchas preguntas existenciales, “¿por qué adorar –y conservar un fuego pequeño, encendido, si se puede hacer con un par de rocas?” “Porque es el primero de los tres grandes legados del hombre”, le responden. “¿Qué objeto tiene adorar una cosa que gira (una rueda)?” “porque es el segundo de los tres grandes legados del hombre”. “¿Por qué romper el tercer legado (una figura de arcilla)?” “Porque es la primera Gran lección”. Las respuestas no le dicen nada. Como hijo del “Creador de símbolos” (su padre pinta las paredes de las cuevas), le pregunta si es verdad que pintar animales, los acerca para cazarlos.

Así, el joven, en compañía de unos cuantos, se aventurará en regiones desconocidas, verá dinosaurios luchando entre sí (un varano, con un caimán al que le han pegado algo que recuerda la cresta dorsal de un edaphosaurus), perderá a uno de sus compañeros en arenas movedizas –antes que lo abandonen y el resto vuelva a la cueva-, inventará el arco y la flecha, se enfrentará a una manada de perros rabiosos y evitará ser atacado por una criatura extraña. Los errores históricos o, mejor dicho, prehistóricos, parecen ser tan gigantescos como los supuestos dinosaurios, pero la película presenta una historia arquetípica (de la cual carecen muchas obras de ciencia ficción, que sólo apuestan por el escapismo), como es la ruptura de un mundo cerrado, y la búsqueda de respuestas, fruto de una curiosidad más infantil –en el buen sentido de la palabra-, que juvenil. No falta el malo, el “hombre de la barba negra”, que más que desear que nada cambie, transparenta un odio acérrimo –sin explicación-, al muchacho; y no duda en asesinar a un hombre herido, que llega montando a caballo, porque “no pueden existir hombres que monten tales bestias” (la leyenda de los aztecas confundiendo a los españoles y caballos como un solo ser, aparece aquí), ni puede nadie vivir más allá de ese territorio. Cuando el creador de símbolos, ya depuesto, se interne en la zona prohibida tras su hijo, y el hombre de barba negra -exaltado ya a nuevo creador de símbolos-, los persiga con un grupo para darles caza, la película da un giro bastante sorprendente (reafirmando la ruptura conceptual que hemos ido adivinando a lo largo del metraje), para un producto tan barato como este, aunque el pésimo epilogo arruine esos breves, como contados momentos de brillantez. Al final, comprendemos que estamos ante uno de los innumerables títulos del cine atómico, post holocausto, que sólo por aunar todos estos temas (fruto de un guion de Robert Wright Campbell), vale la pena revisar.

La película fue lanzada por la AIP en programa doble, con “La batalla de los monstruos”. Robert Vaughn declararía, tiempo después, que consideraba que esta es la peor película de la historia. No es para tanto.

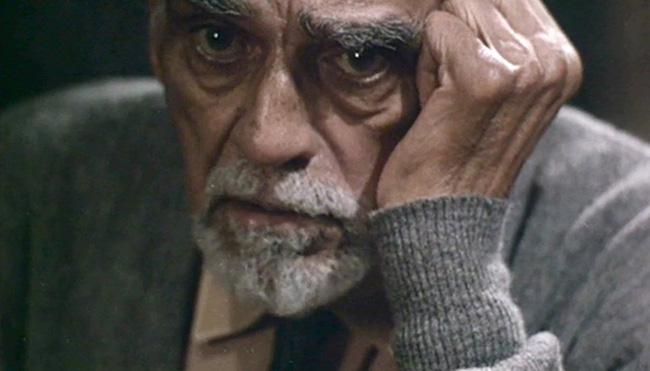

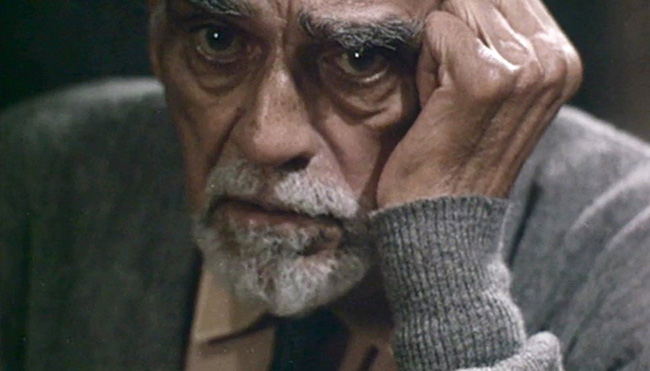

Los hechiceros

(aka. Los brujos; The Sorcerers, Michael Reeves, 1967)

El viejo y querido Boris Karloff, el otrora monstruo original de Frankenstein (1931), en la película de James Whale, interpreta a uno más de sus avatares, el profesor Marcus Monserrat, que en lugar de la anticuada maquinaria gótica -con rayos al estilo de un generador Van de Graaf-, usa una maquinaria computarizada, que potencia sus poderes como hipnotista, sobre un aburrido muchacho, Mike Roscoe (Ian Ogilvy) que abandona a su amigo y a Nicole (Elizabeth Ercy), la chica con quien salen, en una disco de fines de los años sesenta, en un Londres de jóvenes despreocupados y alocados. Como en “Yo fui un hombre lobo adolescente” y “La sangre del vampiro”, Mike ha sido elegido por el observador Marcus debido a su alienación. Se trata de un argumento caro a muchas historias de terror, el del personaje que prefiere separarse del resto de la humanidad, y busca lo prohibido. Así es cómo el joven es llevado al humilde apartamento del profesor, debido a su curiosidad para que le muestren algo que no conoce, y se convierte en víctima.

La actuación de los ancianos actores está desarrollada con convicción. Los personajes se saben viejos, y la última oportunidad que tienen es la de percibir las sensaciones del joven en carne propia, devolviéndoles una energía y un afán “por comerse el mundo”, que estaba casi muerto u olvidado. Pero Marcus no cuenta con que Estelle (Catherine Lacey), su esposa, se vuelve adicta a dicha técnica. Insaciable, va pidiendo más, incluso que el muchacho robe un abrigo de pieles que tanto desea, y lo orillará al asesinato, con el afán de sentir el miedo, la angustia y la adrenalina por la cercanía de un policía. Es una vampira, pero de forma bastante original.

En la película, Mike es controlado a la manera de un autómata, desde la distancia y a través de la mente de los viejos, y no recordará nada de lo que haga o vea o sienta, cuando ellos se lo ordenen. Este argumento de ciencia ficción –la experimentación de sensaciones ajenas-, se ha presentado después, pero cambiando el recurso –aquí, muy en el gusto del Gran Guiñol, el mesmerismo, ya desfasado-, por la venta de memorias grabadas en un dispositivo electrónico (que, para ello, primero hay que vivirlas de forma por demás peligrosa, por lo que son vendidas a precios bastante elevados), en “Días extraños” (Strange Days, 1995), de Kathryn Bigelow, y “Proyecto Brainstorm” (Brainstorm”, 1983), del maestro de los efectos especiales, Douglas Trumbull, en la cual el artilugio utilizado es un casco.

En “Los hechiceros” (título que sirve torpemente de gancho, por tratarse de Karloff el actor protagonista, ya que en la historia no hay ningún detalle sobrenatural), el profesor y su esposa experimentarán, inclusive, un vertiginoso viaje mental en moto, como símbolo de una situación que, en otras circunstancias, ellos jamás experimentarán, debido a su vejez. Curiosamente, el argumento evita las situaciones sexuales que los ancianos podrían experimentar, por lo que la película se mantiene al margen del cine de explotación, a pesar de ese curioso nombrecito que lleva la tienda en que Mike trabaja, “The Glory Hole”, en el cual hubiera sido fácil deslizarse, pero retrata fielmente la época del “Swinging London”. Debido a las acciones de Estelle, la tan cacareada barrera generacional no hace sino acentuarse, y Marcus perderá la batalla con ella, al intentar detenerla, pues desea que su invención se dedique para entretener a personas impedidas, y no para el mal.

Fue la penúltima película de la joven promesa del cine británico, Michael Reeves –dirigiendo para la productora y distribuidora, Tigon, la tercera después de la Hammer y Amicus, de Gran Bretaña-, quien moriría a los 25 años, debido a una sobredosis accidental de barbitúricos, dejando varios proyectos inconclusos, tras acabar “Cuando las brujas arden” (aka. The Conqueror Worm/ Cuando arden las brujas; Witchfinder General, 1968), una película que incluye en su reparto a Vincent Price, y se convirtiera en película de culto.

Todavía faltaban unos cuantos meses para que Karloff se interpretara a sí mismo, como Byron Orlok, un actor legendario de películas de terror clásicas, en “Pequeños asesinatos” (aka. El héroe anda suelto, Targets, 1968), de Peter Bogdanovich, que acude a un homenaje que le hacen en un autocinema, donde pasan “El terror” (una de las cintas insignia de Roger Corman, amo y señor de los autocinemas y del cine Clase B, que mejor pensó en el público juvenil, protagonizada por Karloff y un jovencísimo Jack Nicholson), y pueda expresar “mi terror ya no asusta a nadie”, sólo para encontrarse con Bobby Thompson, un asesino serial (Tim O'Kelly), un francotirador –un nuevo tipo de asesino-, que mata sin discriminar, desde detrás de la pantalla. Es de antología la escena en la que, Orlok, cojo, ayudándose con un bastón, es el único que se enfrenta al asesino, quien cree, asombrado, que el personaje ha brotado de la pantalla, antes que Orlok lo tunda a bastonazos.

El viejo monstruo se enfrenta al nuevo, en lo que es su postrero momento de triunfo, y de gloria. La juventud, aunque se lleve una buena lección, habrá ganado.

Pueden leerse, también, los siguientes ensayos:

“De cómo Hollywood inventó a la juventud” por Pedro Paunero

“La comedia sexual adolescente. Un viaje a sus orígenes” por Pedro Paunero.

“«Targets»: De cómo, hace 51 años, cambió el cine de terror” por Pedro Paunero:

“Playa de terror: Cinco visiones cinematográficas” por Pedro Paunero: